東昌寺のマルミガヤ Tomeya in Miyagi

一本の幹が二本になった連理のカヤ

甘酸っぱい香りがいっぱいに広がっていました

境内への石段を登り、木の方へ歩いていく途中、つーんとした不思議な香りが漂ってきました。最初はこのカヤの木から放っているとは思いもしませんでした。でも、近づくと、ぐっと甘いような酸っぱいような匂いが強くなり、辺り一面が緑の香りでいっぱい。カヤの葉は若緑色が目に優しくて、草原の中に立つ木のようです。幹は南北にわかれ、二本が仲良さそうに寄り添った姿です。カヤの実は普通楕円形ですが、この木は丸い実をつけるため「マルミガヤ」と呼ばれています。伊達正宗が仙台城の鬼門除けに植えたと伝えられています。お墓参りの人々が木のそばを通り過ぎていきます。この木は、この土地に住む人たちの一生を見守る大樹なのでしょう。

境内への石段を登り、木の方へ歩いていく途中、つーんとした不思議な香りが漂ってきました。最初はこのカヤの木から放っているとは思いもしませんでした。でも、近づくと、ぐっと甘いような酸っぱいような匂いが強くなり、辺り一面が緑の香りでいっぱい。カヤの葉は若緑色が目に優しくて、草原の中に立つ木のようです。幹は南北にわかれ、二本が仲良さそうに寄り添った姿です。カヤの実は普通楕円形ですが、この木は丸い実をつけるため「マルミガヤ」と呼ばれています。伊達正宗が仙台城の鬼門除けに植えたと伝えられています。お墓参りの人々が木のそばを通り過ぎていきます。この木は、この土地に住む人たちの一生を見守る大樹なのでしょう。

◎樹種/マルミガヤ(イチイ科)

◎樹齢/約500年

◎樹高/約20m

◎幹周り/約6m

◎所在地/宮城県仙台市青葉区青葉町8-1 東昌寺

(2011年9月現在)

苦竹のイチョウ Gingko in Miyagi

故郷を思う人々の

希望の実りの乳銀杏

長い歳月を生きてきたイチョウならではの乳柱がいくつもいくつも垂れ下がっていることにまず驚きます。しかも長く、太い。最も太い乳柱は周囲1.7メートルもあり、その先が地中に根ざして新しい幹のように育っているものもあるそうです。

長い歳月を生きてきたイチョウならではの乳柱がいくつもいくつも垂れ下がっていることにまず驚きます。しかも長く、太い。最も太い乳柱は周囲1.7メートルもあり、その先が地中に根ざして新しい幹のように育っているものもあるそうです。

奈良、平城京が栄えた時代、聖武天皇の乳母の遺言で植えられたという言い伝えのあるイチョウ。現在は個人の屋敷の中に立っています。

「苦竹(にがたけ)」とは大正時代までのこの地域の名前。今はこのイチョウにちなみ、「銀杏町」となりました。一本の木が地名まで変えてしまうなんて、それだけ地元の人々の心に根ざしている大樹なのでしょう。

私が訪れたのは2011年秋。乳柱が涙を流しているようにも見えました。見上げると、乳柱のそばには可愛い実が鈴なりに実っています。毎年変わらず芽を出し、実をつけ、やがて金色に染まる。生の営みを一千年を越えて繰り返してきたイチョウ。大きな悲しみのあとの実りには希望の果実を見つけたような気がしました。

◎樹種/イチョウ(イチョウ科)

◎樹齢/約1200年

◎樹高/約32m

◎幹周り/約7.2m

◎所在地/宮城県仙台市宮城野区銀杏町

(2011年9月現在)

東松島の月観の松 Pine in Miyagi

長者伝説をもつ

末広がりの強運松

のどかな田園風景の中に突然現れる、美しい黒松。太い枝を四方八方に伸ばし、まさしく〝末広がり〟の強運力を広げてくれる姿をしています。その枝張りは東西約25メートル、南北約20メートル。周囲に遮るものが何もないためか、自由にのびのびと枝を伸ばしています。

地面につきそうなほどの枝の張り具合は「神の依代」と呼ぶべき姿です。天から神様が降りてくる梯子とされる形です。上のほうの枝はくるくると上に向かっていて、風といっしょに遊んでいるみたい。根元にはイスの形をしたコブが出ていたのでそっと腰かけ、しばらく松の瞑想を楽しみました。

「月観の松」という名前は、義経伝承に登場する平安時代の商人、金売吉次がこの辺りで月を眺めたことから名づけられました。当時、東北地方で金が産出され、彼はその金をもとに京で商売に成功し、財を得たといわれる長者伝説のシンボル。実際にいたかどうかはわからないそうですが、古来、財運を呼ぶ木である松のそばで優雅に月見をする人物は、本能的に木のパワーを得ることを知っていたのかもしれません。

◎樹種/マツ(マツ科)

◎樹齢/約1000年

◎樹高/約16m

◎幹周り/約4.2m

◎所在地/宮城県東松島市大曲字宮前

(2011年9月現在)

称名寺のシイノキ Chinquapin in Miyagi

生々しく力強い

異形のシイノキ

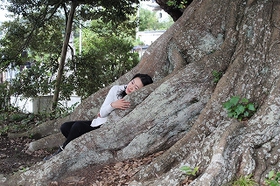

大樹を巡っていると、だんだんと自分の好きな木の傾向がわかってきます。私が強烈に心惹かれるのは異形の木。樹皮はゴツゴツとして、根はのたうつように大地を這いまわり、枝は何かをつかみとろうと上へ上へと伸びている......。生々しくも力強い、「生」への欲望をあらわにした大樹。

この木はまさに異形のシイノキ。生命エネルギーに満ち満ちて、前に立った瞬間から、細胞の一つ一つが湧き立つように震え、体がほてってきました。思わず根元に横たわり寄り添っていると、あまりに気持ちよくてうとうと眠ってしまいました。心で感動する前に体が反応する、そういう神秘的な肉体感覚を感じることでしょう。境内の奥にもう一樹あり、こちらは清らかな気を放っていました。根元には石仏様があり、美しく品格を感じるシイノキです。ぜひこの木も訪ねてください。

市街地を見下ろす高台の境内、お墓の中に立つ二本の大樹です。どちらも、ここを訪れる人が子々孫々大切にしてきた木であることが伝わってきます。

◎樹種/シイノキ(ブナ科)

◎樹齢/約700年

◎樹高/14m

◎幹周り/11m

◎所在地/宮城県亘理郡亘理町旭山 朝日山称名寺

(2011年9月現在)

三嶋神社の夫婦杉 Cedar in Miyagi

人々に生きる勇気を与える

愛情たっぷりの夫婦杉

南三陸町の海沿いにある神社に美しい夫婦杉が立っています。急な石段を登りきった高台の左手奥に進むと、「夫婦神宮」と彫られた可愛い石碑。そばには根元で二つにわかれて一本の杉となったご神木が空を突き抜けるように立っています。訪れた時はちょうど夕暮れ、幹が夕日に染まり、オレンジ色に光っていました。初めて訪れた時は鳥居は修復中でした。石段上から望む風景は震災の傷跡が痛々しいですが、二〇一二年三月復興祈願の春祭りで約三百年続くみこし行列が復活しました。右手にも大きなご神木があり、スギは人々に生きる勇気を与え続けています。

南三陸町の海沿いにある神社に美しい夫婦杉が立っています。急な石段を登りきった高台の左手奥に進むと、「夫婦神宮」と彫られた可愛い石碑。そばには根元で二つにわかれて一本の杉となったご神木が空を突き抜けるように立っています。訪れた時はちょうど夕暮れ、幹が夕日に染まり、オレンジ色に光っていました。初めて訪れた時は鳥居は修復中でした。石段上から望む風景は震災の傷跡が痛々しいですが、二〇一二年三月復興祈願の春祭りで約三百年続くみこし行列が復活しました。右手にも大きなご神木があり、スギは人々に生きる勇気を与え続けています。

◎樹種/スギ(ヒノキ科)

◎樹齢/不明

◎樹高/不明

◎幹周り/不明

◎所在地/宮城県南三陸町歌津伊里前