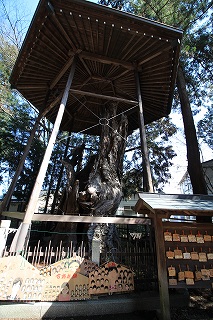

相馬中村神社の親子杉 cedar in Fukushima

東日本大震災後の「相馬野馬追(そうまのうまおい)」

一千年続く神事を守った人々の思いを伝える木

DATA of TREE

DATA of TREE ▽樹齢:約600年

▽樹高:約50メートル

▽幹周り:約6.5メートル

▽所在地:福島県相馬市中村字北町140

▽会いに行くには:JR常磐線「相馬」駅から徒歩15分

鳥居をくぐると、根元でくっつき、2本の幹が聳える親子杉が目に入る。樹皮 はゴツゴツとして、長い歳月を生きてきた力強さを感じさせる。この親子杉が 見てきたものは一千年以上の歴史を持つ「相馬野馬追(そうまのうまおい)」 の儀式だ。

甲冑に身を包んだ武士が馬を追う荘厳な祭りであり、先祖代々伝えられてきた。 現在、国の重要無形民俗文化財に指定されている。毎年、相馬太田神社、相馬 小高神社とともに儀式を行ってきたが、2011年震災後の原発事故で、緊急時避 難準備区域、警戒区域に指定された場所もあり、一時は開催が危ぶまれた。し かし、震災の被害を受けた今だからこそ地域の馬事文化を絶やさないようにと 願う声が多く、震災5か月後の7月23~25日「東日本大震災復興 相馬三社野 馬追」として規模を縮小して開催された。祭事の道具や甲冑、馬などが流され たため、再現できない神事もあったと聞くが、儀式は今まで以上に熱のこもっ た迫力のあるものだったという。

甚大な被害をもたらした相馬地域において伝統行事の開催決定は、人間の行動 こそが救いへの一歩、復興への前進となることを感じる。ご神木は"親子杉"と 言う名がついているが、この地域に住む人々皆、家族のように結ばれた強い絆 を象徴しているかのようである。

天神中條天満宮の五本杉 Cedar in Yamanashi

五本仲良く伸びていく「五本杉」、建屋にそびえる厄除けのご神木、

ふんばって立ち続ける800歳のケヤキetc.ご神木が集うおてんじんさん

These Trees are standing in the shrine.

シンボルsymbol:仲良し、厄除けamulet

樹種:スギ(ヒノキ科)常緑高木

学名:Cryptomeria japonica

◎樹齢age/300years old

◎樹高height/40m

◎幹周りsurroundings/8.2m

◎所在地/山梨県南巨摩郡富士川町天神中條552-1 天神中條天満宮

(2015年3月5日撮影)

◎ご神木の立つ場所

「天神中條天満宮(てんじんなかじょう・てんまんぐう)」

ご祭神:菅原道真公 ご利益:合格祈願、厄除け

祭典:あたり一面、菜の花がいっぱいに咲く頃、お祭りがおこなわれている。

生き生きと成長する五本杉

この神社は菅原道真公をお祭りした、通称"おてんじんさん"。菜の花がちらほらと咲き始めた風景の中、すっくと立つ「五本杉」は、根元は1つ、途中から5本に分かれて、仲良く伸びているご神木だ。元々は別々に誕生した5本の木が癒着して、1本の大樹へと成長したのではないかといわれている。推定樹齢は約300年。

この他にもご神木があり、

本殿手前の大ケヤキのご神木(写真右上)

屋根がついた建物の中にででんっとそびえるケヤキがあった。樹皮はゴツゴツとして波打ち、古木の風格を醸し出している。建屋の周囲には大きな絵馬があり、子どもたちの顔が書かれた合格祈願の絵馬が掛けてあった。笑顔のイラストも素朴で可愛く、地元の人たちにいかに信頼されているのかが伝わってくる。このご神木は悪いものを避けるご神木。以前、雷が落ちたとき、本殿に落ちないでこの木に落ち、本殿を守ったと伝えられている。

鳥居前の駐車場にはスギのご神木(写真左下)

鳥居の入口には樹齢800年のケヤキ(写真右下)

少し傾き、樹勢はなくなりつつあるが力強い生命エネルギーを感じた。(写真左下)

鞍馬山の義経スギ cedar in Kyoto

スギの森に覆われた鞍馬山に登ったら

天狗伝説とともに語られるご神木を目指して

DATA of TREE

DATA of TREE ▽樹齢:不明

▽樹高:不明

▽幹周り:不明

▽所在地:京都府京都市左京区鞍馬山 義経堂

▽会いに行くには:JR「貴船口」駅から西門に入り、鞍馬寺・奥の院魔王堂か ら徒歩約10分。義経堂の前に立っている。

京都、スギの森に覆われた鞍馬山で、ひときわ力強く天を目指す一本のスギ。 牛若丸(のちの源義経)が修行したと伝えられる地に堂々たる姿で立ち、義経 の御霊を守護する使命を全うしようとしているかのようだ。義経の師はカラス 天狗(鞍馬天狗)である。別名を僧正坊(そうじょうぼう)といい、その昔鞍 馬山の僧正が谷(そうじょうがだに)に住み、夜になると姿を現わして、剣術 を教えたと伝えられている。義経伝説についてはここで詳しくは書かないが、 兄・頼朝と対立し若くして死んだ後、義経の御霊は鞍馬山に戻り、護法魔王尊 の脇侍として仕えていると今も信じられ、義経堂に祀られている。小さな御堂 だが、そばに立つスギには並々ならぬパワーが感じられ、天狗が上のほうから 見下ろしているのではないか、と思わせるような霊気が漂っていた。

義経伝説とともに語られるスギの巨樹だが、古来、天狗とスギはご縁が深いら しい。鞍馬山には「魔王杉」と呼ばれるスギもあり、夜に天狗が腰かけるので 枝が光るという。残念ながら、私はこのスギを見つけることができなかった。 京都には「天狗杉」と名のつくスギも多いらしく、天狗が飛んで来て休むスギ があるというから、次の京旅行では探してみたい。

屋久島の夫婦杉 Cedar in Kagoshima

屋久島の原生林にひっそりと立っている

仲良く手をつないいる連理のご神木

DATA of TREE

DATA of TREE ▽樹齢:左(妻)約1500年・右(夫)約2000年(国指定特別天然記念物 ※屋久島スギ原生林として)

▽樹高:左(妻)25.5メートル・右(夫)22.9メートル

▽幹周り:左(妻)5.8メートル・右(夫)10.9メートル

▽所在地:鹿児島県熊毛群毛郡屋久町

▽会いに行くには:縄文杉登山ルート大株歩道沿い

縄文杉を訪ねる登山歩道では多くの神秘的なスギと出会える。この「夫婦杉( めおとすぎ)」も忘れがたい。3メートル離れて立つ、2本のスギがまるで手を つなぐように、枝がつながっているのだ。どうしてこんな状態になったのか? スギは癒着しやすい性質があり、かつてはそれぞれに伸びていた枝が触れ合 って徐々にくっついたとされている。今では完全に一本の太い枝となり、別々 に生きてきた男女が一体となって生きていく"夫婦和合"の象徴のようだ。左が 妻で、右が夫だという。残念ながらすぐそばまでは行けないが、遠くから眺め るほうが、その仲睦まじい様子をよく見ることができる。

屋久島の原生林を歩いていると自分がいかに小さな存在かを感じずにはいられ なかった。木々はあまりにも背が高く、まるで根の間をぬって歩くコロボック ルか何かのように思えてきた。原始の生命エネルギーを放つ屋久島そのものが、 本来は人間が足を踏み入れてはいけない神域ではないか、とも思う。古来、神 域に間違って人間が入り込むと森の神の祟りがあるといわれる。そのとおり、 屋久島から戻った後、私の顔はしっしんとかぶれで膨れ上がり、原因のわから ない不調が続いた。おそろしや、おそろしや。私はうっかり神の住処を穢して しまったのかもしれない......。後でいくつかの本で調べると、下鴨神社の神 域とされる森に調査に入った学者が同様の症状になったと書かれてあった。私 の考えもそう間違ってはいないと思う。

法内の八本杉 cedar in Akita

6本のスギが寄り添うように仲良く育つ山の神

昔は8本あったので、八本杉と名づけられた

DATA of TREE

DATA of TREE ▽樹齢:約500年以上(秋田県指定天然記念物)

▽樹高:約11.66メートル

▽幹周り:約48メートル

▽所在地:秋田県由利本庄市東有里法内字臼ケ沢国有林

▽会いに行くには:JR羽越本線「羽後本荘」駅より車で約50分

何本ものスギが一緒に生長している珍しい巨樹。秋田 杉に囲まれた森の中、急な山道を登っていくと突然、堂々たる姿が目に飛び込 んでくる。現在、6本のスギが寄り添うように生長し続けている合体木である。 昔は8本あったので、八本杉と名づけられた。スギは別々の木が癒着して一本 の巨樹となりやすい樹種だが、これほど数多くの幹が大きな一樹となって伸び る光景は奇跡的ではないだろうか。このスギの場合、新芽が出てきた時に癒着 して、地上約3メートルの高さまで一緒に生長し、主幹を形成したと考えられ ている。そこから上は1本1本の幹が独立して環状に伸びていき、秋田県内最大 級のスギへと生長した。根元にある石の祠は江戸時代からあるといわれている から、長く地元の人に大切にされてきたのだろう。とにかく大きい、壮大な山 の神である!

日本古来の「神杉」巡礼はいかがだったろうか。異形の巨樹が好きな私は、こ の他にもご紹介したいスギが数多くある。洞の形から名づけられた「箱根神社 の安産杉(神奈川県)」、玉の形をした樹冠が珍しい「山五十川の玉杉(山形 県)」、被災地の守護神「大船渡の三陸大王杉(岩手県)」等々、スギ図鑑が 作れるほど出会っているので、次の機会まで楽しみにしていてほしい。